Bruno Pinheiro Ivan

Shared posts

Mais ciência sobre armas, por favor

Nos dois extremos, a coisa tende a assumir um aspecto que é muito bem definido pela frase latina fiat justitia ruat caelum, "faça-se a justiça mesmo que o céu caia": a busca inflexível por princípios a despeito das consequências está na base de muita tragédia grega; já a preocupação extremada com consequências pode levar à conclusão de que a prisão ideal é também a sociedade ideal, onde cada um tem sua cela própria, a comida e o tratamento médico são garantidos e, não menos importante, os uniformes listrados evitam qualquer tipo de ostentação de desigualdade social.

No caso da posse de armas, os princípios em jogo parecem ser o da autonomia do indivíduo (cabe ao cidadão maior de idade decidir o que é melhor para si) e da autodefesa (toda pessoa tem o direito de lutar para proteger a própria vida); no campo oposto, há o princípio de que a vida humana e sagrada e, portanto, coisas feitas para eliminar seres humanos são abominações que não deveriam existir.

A menos que estejamos dispostos a defender esses princípios até que "o céu caia", no entanto, é fácil ver que eles têm limites -- por exemplo, se eu concluir que "o melhor para mim" é ter um tanque de gás sarin guardado no banheiro, as autoridades provavelmente estarão autorizadas a discordar, e com veemência.

Quanto à dedução, por princípio, de que armas de fogo não deveriam existir, há uma pensata interessante de Sam Harris a respeito, mas, em resumo: elas existem, então temos de lidar com elas. E, se não existissem, ainda teríamos dentes, unhas e músculos, assim como martelos, pernas de cadeira e chaves de fenda.

O limite de um princípio nasce das consequências de sua aplicação, e o que torna a questão das armas especialmente complexa é que as consequências não são lá muito claras.

As campanhas por desarmamento voluntário no Brasil costumam apelar para histórias dramáticas de vítimas de acidentes com armas de fogo ou de brigas tolas, onde a presença da arma transformou o que seria, no máximo, um olho roxo num homicídio. Por mais deploráveis e chocantes que sejam esses eventos, no entanto, é sempre importante lembrar que uma simples enumeração de casos isolados não equivale a um conjunto de dados estatisticamente válidos. Ou, na frase de efeito que funciona melhor em inglês, the plural of anecdote is not data.

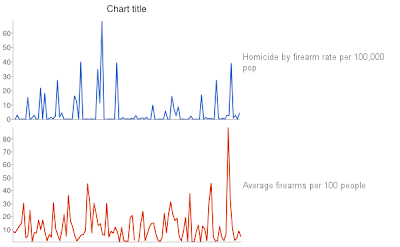

Mas, então, onde estão os dados? O DataBlog, do jornal britânico The Guardian, criou uma tabela com uma série de informações sobre posse de armas e taxas de homicídio entre vários países do mundo. Há muitas nações para as quais faltam dados mas, entre as que têm informação completa, as disparidades são notáveis.

Por exemplo: os Estados Unidos são o país mais armado do mundo, com uma média de 89 armas para cada 100 habitantes. Em compensação, sua taxa de homicídios praticados com arma de fogo, ajustada pelo tamanho da população, é baixa -- menos de 3 -- bem menor, por exemplo, que a de países muito menos armados, como Brasil (8 armas por 100 habitantes, taxa de homicídio 18) e África do Sul (12,7 armas por habitante, taxa de homicídio 17). O país mais armado da América Latina é o Uruguai, com 32 armas para cada 100 habitantes, e sua taxa ajustada de homicídios com arma de fogo é, assim como a americana, menos de 3.

Resumindo, o Brasil tem 10% das armas dos EUA, 25% das armas do Uruguai, mas uma taxa de homicídios com armas de fogo seis vezes maior que a desses dois países. De fato, nos 12 dos 15 países mais armados do mundo para os quais há dados completos na tabela do Guardian, a taxa de homicídio por arma de fogo fica abaixo de 1. As únicas exceções são os já citados EUA e Uruguai.

Então a solução é armar a população "de bem" para assim acabar com o crime? Não exatamente. A Inglaterra, que tem uma das leis de posse de armas mais restritivas do mundo -- até mesmo policiais precisam de autorização especial para carregar armas -- tem uma taxa de homicídio por arma de fogo quase vestigial, de 0,07. O Japão, com uma proporção de 0,6 arma por 100 habitantes, tem uma taxa ainda menor, de 0,01.

Dos 15 países de menor taxa de homicídio com armas de fogo para os quais há dados completos, dez têm menos de 10 armas por 100 habitantes, sendo que três deles têm menos que uma arma por 100 habitantes. As exceções mais evidentes são Islândia (zero homicídio, 30,3 armas), Noruega (0,05 homicídio, 31,3 armas) e França (0,06 homicídio, 31,2 armas).

Usando os dados do jornal britânico para comparar os números de países onde havia dados disponíveis tanto para taxa de homicídio relativa à população quanto para a taxa de posse de armas por 100 habitantes (108 de um total de 185), obtive o seguinte gráfico:

O coeficiente de correlação, caso alguém esteja se perguntando, é fracamente negativo: -0,102, o que sugeriria, de modo muito leve, que mais armas estariam, de algum modo, ligadas a menos mortes. Dada a disparidade das fontes de informação e a necessidade de cortar quase 40% da amostra, por conta dos dados incompletos, a conclusão torna-se duplamente fraca. Daí, a necessidade de se fazer mais ciência a respeito.

O que nos traz a uma notícia curiosa: no fim da semana passada, mais de 100 cientistas americanos assinaram uma carta pedindo maior financiamento público de pesquisas sobre violência causada por armas de fogo. De acordo com pesquisadores do "Crime Lab" da Universidade de Chicago, estudos na área têm sido bloqueados por "questões políticas".

De acordo com a nota, um movimento parlamentar contra esse tipo de estudo se formou em meados dos anos 90, quando o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) passou a tratar a questão da violência por armas de fogo como um "problema evitável de saúde pública", o que causou forte reação no lobby pró-armamentos. A partir daí, a liberação de verbas para o CDC ficou condicionada à cláusula de que o dinheiro "não poderia ser usado para defender o controle de armas".

Isso é mais ou menos como dizer que a verba destinada às pesquisas sobre bactérias não pode ser usada para defender o uso de antibióticos. O que a norma faz é vetar, de antemão, uma conclusão a que estudos cuidadosos poderiam chegar, de forma honesta. Não é assim que a confusão que cerca o debate vai se resolver.

The half-life of facts

IN PRIMARY school Babbage learned that there were nine planets in the solar system. None were known to exist outside it. Since then, astronomers have spotted over 800 planets around other stars (and thousands more "candidates") and demoted Pluto to a mere "dwarf planet". Even a cursory glance at other fields reveals similar patterns.

Samuel Arbesman, a mathematician at Harvard, calls this "The Half-life of Facts", the title of his new book. In it he explains that this churn of knowledge is like radioactive decay: you cannot predict which individual fact is going to succumb to it, but you can know how long it takes for half the facts in a discipline to become obsolete. Such quantitative analysis of science has become known as scientometrics. We talked to Dr Arbesman about how knowledge changes over time, and what this means for the way people consume information.

What is scientometrics?

Put simply, scientometrics is the science of science. It grew out of bibliometrics, the science of books and research papers. In bibliometrics the unit of measurement is a research paper, which are easy to study because you can quantify different aspects of it: who the authors are, who has co-authored papers with those authors, how often a paper is cited, by whom, and so on.

Librarians were some of the first people to do this. In the 1970s people started looking around and noticing that scientific knowledge was growing very rapidly, but papers had not been digitised yet, and libraries were finite in size and had finite resources. And so librarians had to grapple with the question what to carry on their shelves. They had to calculate which fields get overturned really rapidly, in other words, which papers and books people were unlikely to care about in the future.

But bibliometrics is only one subfield of scientometrics. There are all kinds of ways that you can quantify science: you can measure the number of discoveries that are occurring within a particular field, the number of elements in the periodic table, etc. Broadly, scientometrics is about quantifying and understanding how science occurs.

That includes both the social aspects of science and the relationship between science and technology. There is a tight interplay between the capacities of our tools and what we can actually discover. Technology is crucial to the story of science. Science of science is about all these different things. And my book is about how the facts of the world—the stuff we know—grow in number, and how they change.

What does it mean to say that a fact has a half-life?

When I say that a fact has a half-life, I am trying to illustrate how knowledge changes by making an analogy to radioactivity. With radioactivity, if you give me a single atom of uranium, I can tell you it will eventually decay. When it does, it will break down into specific bits and release a certain amount of energy. But I have no way of telling when it is going to decay. It could be in the next half-second or not for millions and millions of years.

But things change when you go from a single atom to lots of atoms. When you have a big chunk of uranium, you can graph out the decay; you can say it takes 4.47 billion years for half of the atoms in a chunk of uranium to break down. You aren't going to know which half, but you know the overall rate of the decay. And the same thing is true for science, and for knowledge in general. Even though I cannot predict what discovery is going to be made or what fact is going to be overturned, there are regularities in how knowledge grows and changes over time.

For example, in the area of medical science dealing with hepatitis and cirrhosis, two liver diseases, researchers actually measured how long it takes for half of the knowledge in these fields to be overturned. They gave a whole bunch of research papers from fifty years ago to a panel of experts and asked them which were still regarded as true and which had been refuted or no longer considered interesting. They plotted this on a graph. What they found is that there is a nice, smooth rate of decay; you can predict that every 45 years, half of this particular sort of knowledge gets outdated.

You can use these same methods with citations in newer papers. There, you look to see how long papers are cited in a field and then derive a half-life based on how long it takes for papers to receive half the citations they used to receive. Of course, some papers are no longer cited precisely because they are so influential. No one is citing Newton's Principia even though we still use a lot of his ideas. But by and large, the citation rate of papers is a good proxy for the half-life of knowledge.

What scientific fields decay the slowest—or the fastest—and what drives that difference?

Well it depends, because these rates tend to change over time. For example, when medicine transitioned from an art to a science, its half-life was much more rapid than it is now. That said, medicine still has a very short half-life; in fact it is one of the areas where knowledge changes the fastest. One of the slowest is mathematics, because when you prove something in mathematics it is pretty much a settled matter unless someone finds an error in one of your proofs.

One thing we have seen is that the social sciences have a much faster rate of decay than the physical sciences, because in the social sciences there is a lot more "noise" at the experimental level. For instance, in physics, if you want to understand the arc of a parabola, you shoot a cannon 100 times and see where the cannonballs land. And when you do that, you are likely to find a really nice cluster around a single location. But if you are making measurements that have to do with people, things are a lot messier, because people respond to a lot of different things, and that means the effect sizes are going to be smaller.

What is a "fact phase transition" and how does it make events like the first Moon landing predictable?

First, here is what I mean by a phase transition. An example in the natural world is when water goes from liquid to ice when it freezes. For most people that is pretty unremarkable. But it is actually really interesting when you look at it from a physics perspective. A continuous change—in this case, a change in temperature—is accompanied by a step-change is other properties: water going from being a liquid to a crystal. This is a good way to think of rapid changes in knowledge.

Some of these happen rapidly, but underneath there are these gradual changes. For example, with the moon landing was a pretty big change in human knowledge and human accomplishment. For all of human history, no one had ever set foot on the moon, and then one day in 1969 people had. But if you look carefully you will see that the moon landing was completely predictable. Look at the fastest speeds enabled by technology, for instance, and it turns out that they follow a regular curve. In the 1950s the American air force graphed this out and determined that if transportation speeds continued rising at the rate they were going, humans should be able to get into orbit, and then eventually land on the Moon, within a set number of years. And, sure enough, right on schedule, Sputnik happened, and a decade later humans landed on the moon. That was a fact phase transition, an abrupt change with slow incremental processes hiding beneath the surface.

One theoretical fact phase transition that you describe is "actuarial escape velocity", a concept borrowed from medical science.

Actuarial escape velocity is the idea that at some point average human lifetime will grow by more than a year each year. Right now the rate is only a fraction of a year (thanks to changes in medical science and hygiene) a year. If it exceeds one year per year, people will effectively live for ever, without having to solve the immortality problem. The reason I bring it up in my book is to illustrate that small changes in science can actually bring about big changes in other areas of knowledge, or elsewhere in the world.

For example, if an astronomer finds another planet outside solar system, unless it has certain properties, it will just be another piece of data. It is not going to alter the structure of people's ideas about planets. But if he discovers a planet that can harbour life, that is a game-changer. And actuarial escape velocity is similar, in the sense that these incremental changes in medical science and hygiene can eventually create a huge change in how we live our lives.

In your book, you make a convincing case that scientific breakthroughs are becoming more difficult to achieve with time. One gets the sense that the low-hanging fruit of empiricism have been picked. But you also argue that science as a human activity is growing, and getting better. How is that?

In some fields science is getting harder, but I would not say that science as a whole is becoming more difficult. We are still adding new scientists every year, but the rate of growth has slowed and science is increasingly being done by large teams. But there are many areas where we thought there is nothing left to explore, only for someone to come along and say that there is something there, after all.

In mathematics there was an extreme case of this in the 1990s, when two high-school students figured out a new way to prove one of Euclid's theorems, something that had not been done in a thousand years. So even though basic geometric proofs are not the frontier of mathematics, there are still things you can do. And even where things slow down in science, often that slowing forces scientists to be cleverer, both in finding ways to create new knowledge but also in finding new ways to combine disciplines. Plus nowadays new technology is a real driving force; the new computational tools have created the potential for a scientific revolution.

Reading your book it is difficult not to think about consilience, the term that Edward Wilson uses to describe an idealised unity of all scientific knowledge. Do you think scientometrics can get us to something like consilience faster than if science were merely left to its own devices?

There is a great deal of power in the idea of consilience, and in synthesising ideas. When it comes to understanding the march of knowledge, scientometrics can be very helpful. I don't think it is necessarily going to help us realise the complete synthesis of all knowledge, but if we have a better sense of how we know what we know, and how what we know changes, that will force a reckoning in how we think about how knowledge as a whole is organised. If you create a networked view of different scientific fields, you quickly realize how connected they are. There are surprisingly few steps from thinking about abstract mathematics to thinking about models of how population size changes in an ecosystem. As science grows and becomes more and more complicated, having people that can exist in these liminal spaces is going to be increasingly important.

It seems that one of your purposes in writing this book is to call attention to the human habit of becoming accustomed to whatever state of affairs is true when a situation is initially examined. By showing how knowledge about the world shifts systematically, you seem to be suggesting a renewed vigilance against growing complacency about knowledge of the world.

That is certainly one of my arguments. I want to show people how knowledge changes. But at the same time I want to say, now that you know how knowledge changes, you have to be on guard, so you are not shocked when your children coming home to tell you that dinosaurs have feathers. You have to look things up more often and recognise that most of the stuff you learned when you were younger is not at the cutting edge. We are coming a lot closer to a true understanding of the world; we know a lot more about the universe than we did even just a few decades ago. It is not the case that just because knowledge is constantly being overturned we do not know anything. But too often, we fail to acknowledge change.

Some fields are starting to recognise this. Medicine, for example, has got really good at encouraging its practitioners to stay current. A lot of medical students are taught that everything they learn is going to be obsolete soon after they graduate. There is even a website called "up to date" that constantly updates medical textbooks. In that sense we could all stand to learn from medicine; we constantly have to make an effort to explore the world anew—even if that means just looking at Wikipedia more often. And I am not just talking about dinosaurs and outer space. You see this same phenomenon with knowledge about nutrition or childcare—the stuff that has to do with how we live our lives.

Os Estados Unidos podem aprender com os Estados Unidos

Como os impostos sobre os super ricos criaram o período mais próspero da classe média.

O texto abaixo foi publicado no site americano Common Dreams, e republicado a pedido

Nossos bilionários, a maioria dos americanos concorda, estão explorando nosso trabalho e poluindo a política. Podemos diminuir o poder deles para um tamanho mais democrático? Claro que sim. Nós, americanos, já fizemos isso antes.

Entre 1900 e 1950, os americanos médios derrubaram plutocratas tão dominantes quanto os nossos. Um século que começou com enormes fortunas privadas e a maioria das pessoas na pobreza viu arrebatadores desenvolvimentos suburbanos onde grandes mansões existiam. A maioria de nós hoje, infelizmente, não tem ideia de que esta transformação enorme ocorreu, principalmente porque a classe média americana de meados do século 20 desapareceu. As grandes mansões voltaram.

Será que este ressurgimento dos super ricos foi uma falha de nossos antepassados progressistas, os homens e mulheres que lutaram para limitar a riqueza e o poder de poucos? Nossos antepassados não falharam, como eu explico no meu novo livro. Eles simplesmente não foram suficientemente longe.

Em “Os Ricos Nem Sempre Ganham: o Triunfo Esquecido Sobre a Plutocracia que Criou a Classe Média Americana”, eu falo das incríveis façanhas desses progressistas. Eles cobraram impostos dos milionários. Eles construíram um movimento sindical que funcionou como uma fiscalização sobre a ganância corporativa. Eles até domaram Wall Street.

Mas essas grandes vitórias há muito desapareceram. Como pudemos voltar a um sistema que favorece a plutocracia? Poderíamos começar por revisitar as lutas do ano passado, que não foram concluídas, e as propostas que, se tivessem se tornado leis, poderiam ter nivelado a sociedade.

Aqui estão três delas.

Um: exigir dos ricos que divulguem anualmente o quanto eles realmente pagam em impostos.

Oitenta anos atrás, assim como atualmente, a evasão fiscal era maciça. Se os contribuintes ricos sabiam que seu imposto seria aberto ao público, os reformadores argumentaram, eles pensariam duas vezes antes de praticar a evasão.

Em 1934, os progressistas adicionaram um requisito de divulgação do código tributário. Mas o Congresso, depois de um contra-ataque, revogou-o. Mesmo assim, a ideia básica por trás disso continua tão poderosa como sempre. Basta perguntar a Mitt Romney.

Dois: aumentar o poder da fiscalização pública sobre os salários abusivos dos CEOs. O Congresso não pode determinar diretamente os limites de remuneração das empresas e os progressistas de ontem entenderam. Mas o Congresso pode impor limites indiretamente, negando contratos do governo federal para empresas que pagam abusivamente seus altos executivos.

Em 1933, o então senador e, mais tarde, juiz da Suprema Corte Hugo Black ganhou a aprovação do Congresso para a legislação que negou contratos federais de correio aéreo para empresas que pagavam 17 500 dólares a seus executivos, cerca de 300 000 dólares hoje.

O New Deal nunca abraçou totalmente a perspectiva de Black. Poderíamos fazê-lo agora, negando contratos federais para quaisquer empresas que paguem a seus CEOs mais de 25 vezes o que ganham os seus trabalhadores.

Três: em 1942, o presidente Franklin Roosevelt propôs um imposto de 100% sobre a renda individual a partir de 25 000 dólares (o equivalente a 355 000 dólares hoje).

O Congresso recusou. Mas os legisladores definiram um imposto superior a 94% sobre rendas a partir de 200 000 dólares (cerca de 3 milhões em dinheiro atual), bem como taxas federais em torno de 90% nas duas décadas seguintes, período de prosperidade sem precedentes da classe média.

Os ricos lutaram incansavelmente para reduzir essas taxas. Eles não viram outra forma de aumentar sua renda. Mas e se nós reestruturarmos esses impostos do pós-guerra de modo a oferecer aos ricos um novo incentivo?

As maiores fortunas dos EUA teriam um interesse maior no bem estar dos mais pobres. Anos atrás, os progressistas lutaram para encorajar esse tipo de solidariedade social. Eles não puderam terminar o serviço. Nós podemos.

Como Pequim está estimulando o uso de bicicletas

Bicicletas em Pequim

A reportagem abaixo foi publicada, originalmente, no site chinês de notícias China Daily em sua versão em inglês. O Diário a publica, depois de pedir autorização ao CD, porque entende que o esforço chinês para promover o uso de bicicletas em Pequim e outras cidades pode ser útil para o Brasil. Repare que os esforços oficiais, na China, envolvem a prefeitura e o governo central. A bicicleta é uma questão que interessa não apenas para as cidades na China — mas para o país, como um todo. A tradução do texto abaixo foi feita por Camila Nogueira.

Pequim está explorando métodos para reduzir o congestionamento, e incentivando milhões de ciclistas a reduzir a dependência de automóveis, de acordo com os relatos de Zhang Yuchen.

Zhao Liman cresceu na “Era de Ouro” da bicicleta na China, durante os anos 70 e 80, e se lembra de andar em uma cidade repleta de bicicletas.

Desde os sete anos, a nativa de Pequim atravessa as hutongs locais, as ruelas que anteriormente dominavam o centro da cidade, e ia pedalando até a escola, para poder dormir 15 minutos a mais. “Meus colegas e eu iríamos pedalando para qualquer lugar, tanto no outono quanto no verão”, diz Zhao. “Tínhamos somente bicicletas comuns naquela época, sem qualquer dessas características especiais que você vê nas bicicletas atuais”.

Após se formar, Zhao, que agora está na faixa dos quarenta anos, viveu no exterior por dez anos. Quando retornou à capital chinesa em 2006, ficou impressionada ao ver que “as ruas estavam lotadas de carros”, e que Pequim não era mais o paraíso dos ciclistas.

Ainda assim, tanto o governo municipal quanto o central têm mostrado determinação para ressuscitar o uso de bicicletas como parte do plano de desenvolvimento da cidade. Até 2015 as cidades com uma população de 10 milhões ou mais de habitantes devem encorajar o uso de bicicletas e a caminhada até que 45% dos congestionamentos se dissipem .

Durante os Jogos Olímpicos de 2008, um projeto de bicicletas para alugar foi iniciado na cidade. Mostrando seus RGs e pagando uma quantia, os nativos poderiam usar uma bicicleta pública por quanto tempo quisessem. Ainda assim, embora fosse um projeto popular durante as Olimpíadas e tenha inspirado iniciativas semelhantes em cidades europeias como Amsterdã, o projeto perdeu a popularidade rapidamente e os residentes simplesmente voltaram para seus carros.

O governo municipal continua se esforçando para promover o sistema, o abrindo para aqueles que não nasceram em Pequim. Desde outubro, pessoas sem um hukou, ou residência, e estrangeiros que vivem na cidade podem usar pelo tempo que quiserem as bicicletas coloridas após o pagamento de 200 até 400 yuan ($32 a $64 dólares). “Queremos encorajar os residentes a usar o transporte público e bicicletas. Para distâncias curtas, pedalar ou andar são os únicos métodos realistas de transporte”, diz Zhao Jie, diretor do Instituto de Transporte Urbano.

Atualmente, as bicicletas em Pequim representam cerca de 16% do fluxo de tráfico em Pequim, uma queda do 30% de 2005. “Se a porcentagem cair mais de 5%, não conseguiremos salvar a cidade”, ele diz. “Podemos dizer apenas que Pequim tem um bom histórico de aceitação de bicicletas e que tudo o que devemos fazer é aumentar as facilidades, despertar a consciência e regular as regras para o uso de bicicletas”.

Em uma tentativa de reduzir o uso de carro, o governo introduziu um dia “car-free”em 2007. No primeiro ano, 110 cidades participaram do evento. Nesse ano, o número aumentou para 149.

Zhao Liman se lembra de como eram agradáveis as ruas chinesas nos anos 80. “Nenhum percurso era considerado muito longo, nenhum destino parecia muito longe e eu nunca me cansava”, ela diz.

“Quando eu vim pela primeira vez para a China, entre 2004 e 2006, apenas 15% das pessoas tinham um carro, enquanto o restante queria adquirir um”, disse Shannon Bufton, um arquiteto australiano e co-fundador do Smarter Than Cars, uma ONG (organizações não governamentais) que pretende promover o ciclismo em Pequim.

Em 1997, um milhão de residentes de Pequim tinha um carro. O número aumentou para dois milhões em 2003. Em 2009, tornou-se quatro milhões e, no início de 2011, cinco milhões. “O modelo ideal deveria incluir um balanço de vida-trabalho. Isto é, a distância entre a casa e o trabalho deveria ser no máximo de 45 minutos”, afirma Bufton.

Especialistas como Zhao Jie, do Instituto de Transporte Urbano, sugerem que as pessoas sejam estimuladas a caminhar se a jornada é de 1 km ou menos enquanto a bicicleta deveria ser usada para jornadas de até 3 km. Para distâncias superiores a 5 km, o ideal é o ônibus.

Após dez anos vivendo e trabalhando em cinco diferentes cidades estrangeiras e observando o ambiente urbano em relação aos automóveis, Zhao Liman resistiu a comprar um carro quando retornou a Pequim. Ela é veemente em relação aos benefícios do ciclismo e o considera uma solução inteligente para os problemas de mobilidade. “Acho que o governo deveria tentar mudar o rumo do transporte. Os esforços governamentais são essenciais”, ela diz.

Começando bem debaixo de chuvisqueiro com direito a um pneu...

Bruno Pinheiro IvanFortes, grande amigo, iniciando uma aventura de cinco meses pedalando.

Começando bem debaixo de chuvisqueiro com direito a um pneu furado.

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=202557742496818154757.0004ce66b41400db45500

Trabalhe menos ou você vai ser demitido

Bruno Pinheiro IvanMuito bom. Trabalhar menos deveria ser o objetivo principal do progresso tecnológico.

Os coreanos estão trabalhando muito e inovando pouco, e as empresas locais querem mudar isso.

Os coreanos têm que ser mais folgados para criar como seu compatriota Psy

Os coreanos são um modelo de dedicação ao trabalho. Num levantamento feito pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Coreia do Sul ficou na ponta entre os 30 países pesquisados no quesito carga horária dos trabalhadores.

Em média, o coreano trabalha 2 193 horas por ano. Isso representa mais de 500 horas acima do tempo gasto no escritório por empregados de países como Inglaterra, França e Holanda. (No Brasil, costuma-se falar em 1 800 horas.) Raros coreanos tiram de uma só vez as duas semanas de férias a que têm direito anualmente.

Em geral, quebram o descanso em pequenas partes. Um sinal da presença dos coreanos nas empresas são as torres de escritórios iluminadas até altas horas em cidades como Seul, a capital. Palmas, portanto, para os coreanos?

Não é bem assim. O governo e muitas empresas do país estão batalhando para que as pessoas trabalhem menos — e melhor. No mesmo estudo da OCDE, a Coreia do Sul ficou entre os lanternas em produtividade, medida pelo cruzamento entre o produto interno bruto do país e as horas trabalhadas.

“Trabalho contínuo em grande quantidade é um resquício da era industrial”, disse um líder coreano. Na era digital, a palavra-chave para a prosperidade de empresas e países é inovação. E inovar pode não combinar com trabalho exaustivo, até porque este leva as pessoas a reproduzir procedimentos, à falta de tempo para criar e experimentar.

Num livro provocativo do final do século 19, ainda hoje reverenciado por esquerdistas, o escritor Paul Lafargue fez o “elogio da preguiça”. Segundo ele, os empresários é que estavam ardilosamente por trás do culto às jornadas longas de trabalho, uma vez que o benefício era exclusivamente deles.

Lafargue escreveu em pleno desabrochar da era industrial. Mais de 100 anos depois, o mundo corporativo teria caminhado na direção das teses controvertidas de Lafargue?

Caso se estabeleça um consenso entre as empresas de que a inovação demanda alguma espécie de ócio, a resposta parece ser: sim. Mas, a despeito do caso coreano, não existem ainda sinais suficientes para afirmar que esse consenso seja iminente.

Mesmo assim, vão aparecendo aqui e ali histórias que deixariam Lafargue satisfeito. Numa delas, a Netflix, empresa americana do ramo de aluguel de DVDs e vídeos que fez da Blockbuster sucata, aboliu o controle de férias. “Esse tipo de coisa é da era industrial”, justificou a direção da companhia.

A Netflix afirma estar em busca de alto desempenho, e não de “funcionários acorrentados às mesas de trabalho”. Lá, o empregado sai de férias quando quiser e pelo tempo que desejar — desde que cumpra com excelência suas tarefas.

No mundo das coisas concretas, isso significa que hoje cada funcionário da Netflix tira cerca de 25 dias de férias por ano, o dobro da média americana. A Netflix tem sido presença frequente nas listas das melhores empresas para trabalhar nos Estados Unidos.

Alguns países parecem estar mais próximos da utopia lafarguiana do que outros. Um estudo mostrou que apenas 6% das empresas da Nova Zelândia esperam que seus empregados estejam disponíveis nas férias. Em países asiáticos, como Singapura, esse número sobe para 90%. É mais ou menos este o patamar da Coreia, mas medidas fortes estão sendo tomadas para mudar isso.

Um dos principais bancos locais, o Shinhan, decidiu bloquear o acesso dos empregados em férias ao sistema corporativo de computação.

“Se o funcionário tentar acessar nosso sistema quando estiver de folga, não vai conseguir”, diz Kim O-hyun, executivo do Shinhan em Seul. Mudar a cultura de devoção ao trabalho tão arraigada entre os coreanos é tarefa de proporções épicas, sobretudo na velha geração que tirou o país da miséria no pós-guerra à base de suor, suor e ainda suor.

Veja, por exemplo, o caso do presidente do Banco Central da Coreia, Kim Choong-soo, de 63 anos. Num jantar oferecido à imprensa para comemorar seu primeiro ano no Banco Central, Kim disse o seguinte: “Não vale a pena sequer conversar com alguém que não tenha passado pela experiência de varar pelo menos três noites seguidas para conseguir alguma coisa. Não entendo as pessoas que não trabalham duro. Nunca vi ninguém morrer de trabalhar. Você morre porque bebe muito, ou fuma demais, e não por excesso de trabalho”.

As maiores esperanças de mudança, compreensivelmente, estão depositadas nos jovens, também eles pressionados por uma carga excessiva nas escolas e universidades. Têm causado indignação os repetidos casos de suicídio entre estudantes, e os jovens buscam hoje uma vida melhor.

“A velha guarda, que esteve por trás do boom econômico da Coreia, simplesmente é viciada em trabalhar o tempo todo”, diz Yang Yoon, professor de psicologia da universidade coreana Ewha Womans.

A tecnologia, evidentemente, tem papel decisivo no acúmulo de horas trabalhadas. Aparelhos como o iPhone e o iPad podem deixar as pessoas conectadas ao escritório em regime de 24 por 7. Caso você se vicie nos gadgets, são enormes as chances de que sua carga seja exponencialmente elevada.

Num artigo recente, a jornalista Lucy Kellaway, do jornal inglês Financial Times, se confessou adepta do que ela chamou de “worliday”, uma mistura de work com holiday. Isso significa trabalho e férias simultaneamente. “Traférias”, ou coisa parecida, caso queiramos verter para o português.

Ela descreveu assim um dia típico de suas férias de verão inglês: “Eu acordava, mandava alguns e-mails e depois dava uma caminhada à beira-mar. Mais tarde, escrevia um artigo sentada debaixo de uma janela com vista para um riacho”.

Lucy, convém notar, estaria impedida de gozar seu “worliday” se trabalhasse para o banco coreano Shinhan. Seu caso — em que virtualmente todo executivo moderno pode se enxergar — mostra quanto é complicado, na era digital, separar folga de trabalho para, assim, reduzir as jornadas.

Frequentemente, como acontece com Lucy, a iniciativa de misturar as coisas parte do empregado, e não da empresa. Se a pessoa não se controla, pode acrescentar um novo número ao regime de trabalho de 24 por 7: o 365. O pensamento convencional — tão bem captado no passado por Lafargue — afirma que as empresas ficariam felizes com isso.

Mas olhe mais uma vez para a Coreia. A luta, ali, para mudar a cultura de sobretrabalho é sugestiva. Se se espalharem por outras partes suspeitas de que a inovação sofre com horas ilimitadas no escritório, as companhias mundo afora talvez tenham de imitar gestos como o do Shinhan.

Nesse quadro, os empregados ouviriam de seus empregadores uma frase que poderia sair dos lábios radicais de Paul Lafargue: “Trabalhem menos”.

Tim Maia vive

Bruno Pinheiro Ivannão sabia desta de ser expulso dos eua por vender maconha

Ele teve, finalmente, um disco lançado nos EUA. Mas quem precisa dele, mesmo, somos nós

Tim Maia foi o maior cantor brasileiro dos últimos 40 anos. Um gênio que fundiu a música negra americana com a brasileira e tirou disso clássicos. Quem viu um show de Tim não esquece (aqueles em que ele compareceu, claro): a banda Vitória Régia, as saída estratégicas para o camarim, a capacidade de fazer todo o mundo dançar por horas, as broncas no técnico de som. Eu vi. Eu não esqueço.

Ele tinha um sonho: fazer a América. Foi para os Estados Unidos em 1959, aos 16 anos. Segundo Nelson Motta na biografia de Tim que escreveu – e é sempre bom ter o pé atrás com os chutes de Nelson Motta –, ele teria ido atrás de uma senhora Cardoso, da Tijuca, seu bairro, que estaria vivendo em Tarrytown, no estado de Nova York. (O próprio Tim Maia disse que ele foi acompanhar um grupo de padres. Enfim.) Voltou quatro anos depois, deportado depois que o pegaram vendendo maconha.

Tim trouxa na bagagem de volta a soul music que ouviu como aprendiz e incorporou. Acabou influenciando virtualmente todos os seus contemporâneos, de Roberto Carlos aos Mutantes, passando por Elis Regina, Caetano Veloso, Jorge Ben etc etc. Era um artista que sabia exatamente o que queria, perseguiu esse som e construiu uma obra sólida. Poderia ser popular nos Estados Unidos? Não que não tenha tentado. Gravou muitas músicas em inglês (e um disco inteiro). Tudo indica que, se tivesse se aventurado pelo mercado americano, iria apanhar. Uma coisa é fazer funk inspirado no Earth, Wind & Fire no Brasil. Outra, bem diferente, é competir com o Earth, Wind & Fire na terra do Earth, Wind & Fire.

No mês passado, Tim Maia conseguiu o que sonhava. O selo de David Byrne lançou uma coletânea chamada Nobody Can Live Forever, com 15 músicas. Ele saiu no New York Times. O ex-correspondente no Brasil do Times, Larry Rohter, escreveu uma matéria elogiosa sobre o disco e sobre Tim, com alguns exageros com relação à sua militância em prol dos direitos dos negros (sua preocupação com isso nunca passou da página 2 do manual black power). Claro que Nelson Motta é citado dizendo que Tim era o “Big Bang que mudou a cena na virada dos anos 70” e blábláblá.

Ele faria 70 anos em 2012. O estilo de vida autodestrutivo, embalado em maconha, uísque e cocaína, não impediu que produzisse compulsivamente. Os abusos o levaram a uma morte precoce, aos 56 anos, de enfarto. Sentiu-se mal durante um show e morreu a caminho do hospital.

Tim fez coisas incríveis. Os dois LPs da fase em que entrou para a seita picareta Racional, de 1975 e 1976, poderiam competir, ombro a ombro, com grandes discos de black music americanos do mesmo período. É tão poderoso que você não precisa entender do que ele está falando (meus dois filhos, quando tinham 10 e 6 anos, adoravam cantar versos como “uh, uh, uh, que beleza” e “Manoel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo”. Manoel era o fundador da Igreja Racional). Seus hits da discoteca levantam os mortos.

Provavelmente, o novo CD americano de Tim Maia não vá dar em muita coisa. É uma gravadora pequena, sem dinheiro, e os grandes hits não estão em inglês.

Eles não precisam de Tim Maia. Mas nós precisamos. Do grande, enorme, genial, louco e brasileiro Tim Maia.

10 must have FREE Android apps (part2)

Bruno Pinheiro Ivanpra quem tem Android

Good news for Android users: this is the first sequel to our recently published article entitled “10 must have FREE Android apps (part 1)”. Like the first article, this one will showcase another 10 terrific Android apps that will rock your world, or, if not, will at least make you a very happy Android user!

As in the first article, we aim to present selections that are not your standard apps that everyone knows about. The aim of this series of articles is to present ‘must-have’ apps that every Android user should use or at least know about. We also strive, as much as possible to pick apps that are ad-free. The list of apps for this article: (1) MyPhoneExplorer, (2) Listen, (3) CloudPipes, (4) Dashlane, (5) FreeNote, (6) ES File Explorer, (7) Vault, (8) TuneIn Radio, (9) FoxFi, and (10) MortRing.

Remoção do motor original

Bruno Pinheiro IvanBlog do meu primo reformando o chevette.

Nada que 2,5 caras pequenos não conseguissem fazer. Agora é só fazer uma caixa adequada e hibernar o motor por tempo indeterminado. Vai saber o quanto um brinquedo desses vai ser interessante daqui a 100 anos ...

Nada que 2,5 caras pequenos não conseguissem fazer. Agora é só fazer uma caixa adequada e hibernar o motor por tempo indeterminado. Vai saber o quanto um brinquedo desses vai ser interessante daqui a 100 anos ...