This year I’m working on two different projects that need an Entity System (ES). One of them is a non-game app written natively on iOS + Android. The other is an FPS in Unity3D.

There are good, basic Open-Source ES’s out there today (and c.f. the sidebar there). I tried porting a few, but none of them were optimized for performance, and most of them were too tightly coupled to a single programming language or platform. I’ve started a new ES of my own – Aliqua.org – to fix these problems, and I’m already using it in an app that’s in alpha-testing.

I’ll be blogging experiences, challenges, and ideas as I go.

Please note, the CSS on this site is broken at the moment. You may find this easier to read on this mirror (working CSS)

Background: focus on ES theory, or ES practice?

If you’re new to ES’s, you should read my old blog posts (2007 onwards), or some of the source code + articles from the ES wiki.

My posts focussed on theory: I wanted to inspire developers, and get people using an ES effectively. I was fighting institutionalised mistakes – e.g. the over-use of OOP in ES development – and I wrote provocatively to try and shock people out of their habits.

But I avoided telling people “how” to implement their ES. At the extreme, I feared it would end up specifying a complete Game Engine:

Give a man a game engine and he delivers a game. Teach a man to make a game engine and he never delivers anything.

— Juuso ○° (@sandbaydev) November 20, 2013

…OK. Fine. 7 years later, ES’s are widely understood and used well. It’s time to look at the practice: how do you make a “good” ES?

NB: I’ve always assumed that well-resourced teams – e.g. AAA studios – need no help writing a good ES. That’s why I focussed on theory: once you grok it, implementation concerns are no different from writing any game-engine code. These posts are aimed at non-AAA teams: those who lack the money (or expertise) to make an optimized ES first time around.

For my new ES library, I’m starting with the basics: Data Structures, and how you store your ES data in memory.

Where you see something that can be done better – please comment!

Aside on Terminology: “Processors, née Systems”

ES “Systems” should be batch-processing algorithms: you give them an array/stream of homogeneous data, and they repeat one algorithm on each row/item. Calling them “Processors” instead of “Systems” reduces confusion.

Why care about Data Structures?

There is a tension at the heart of Entity Systems:

- In an ES game, we design our code to be Functional: independent, data-oriented, highly efficient for streaming, batching, and multi-threaded execution. Individual Processors should be largely independent, and easy to split out onto different CPU cores.

- With the “Entity” (ID) itself, we tie those Functional chunks together into big, messy, inter-dependent, cross-functional … well, pretty much: BLOBs. And we expect everything to Just Work.

If our code/data were purely independent, we’d have many options for writing high-performance code in easy ways.

If our data were purely chunked, fixed at compile-time, we’d have tools that could auto-generate great code.

But combining the two, and muddling it around at runtime, poses tricky problems. For instance:

-

Debugging: we’ve gone from clean, separable code you can hold in your head … to amorphous chunks that keep swelling and contracting from frame-to-frame. Ugh.

-

Performance: we pretend that ES’s are fast, cache-efficient, streamable … but at runtime they’re the opposite: re-assembled every frame from their constituent parts, scattered all over memory

-

Determinism: BLOBs are infamously difficult to reason about. How big? What’s in them? What’s the access cost? … we probably don’t know.

With a little care, ES’s handle these challenges well. Today I’m focussing on performance. Let’s look at the core need here:

- Each frame, we must:

- Iterate over all the Processors

- For each Processor:

- Establish what subset of Entity/Component blobs it needs (e.g. “everything that has both a Position and a Velocity”)

- Select that from the global Entity/Component pool

- Send the data to the CPU, along with the code for the Processor itself

The easiest way to implement selection is to use Maps (aka Associative Arrays, aka Dictionaries). Each Processor asks for “all Components that meet [some criteria]“, and you jump around in memory, looking them up and putting them into a List, which you hand to the Processor.

But Maps scatter their data randomly across RAM, by design. And the words “jump around in memory” should have every game-developer whimpering: performance will be bad, very bad.

NB: my original ES articles not only use Maps, but give complete source implementations using them. To recap: even in 2011, Android phones could run realtime 30 FPS games using this. It’s slow – but fast enough for simple games

Volume of data in an ES game

We need some figures as a reference point. There’s not enough detailed analysis of ES’s in particular, so a while back I wrote an analysis of Components needed to make a Bomberman clone.

…that’s effectively a high-end mobile game / mid-tier desktop game.

Reaching back to 2003, we also have the slides from Scott’s GDC talk on Dungeon Siege.

…that’s effectively a (slightly old) AAA desktop game.

From that, we can predict:

- Number of Component-types: 50 for AA, 150 for AAA

- Number of unique assemblages (sets of Component-types on an Entity): 1k for AA, 10k for AAA

- Number of Entities at runtime: 20k for AA, 100k for AAA

- Size of each Component in bytes: 64bits * 10-50 primitives = 100-500 bytes

How do OS’s process data, fast?

In a modern game the sheer volume of data slows a modern computer to a crawl – unless you co-operate with the OS and Hardware. This is true of all games. CPU and RAM both run at a multiple of the bus-speed – the read/write part is massively slow compared to the CPU’s execution speed.

OS’s reduce this problem by pre-emptively reading chunks of memory and caching them on-board the CPU (or near enough). If the CPU is processing M1, it probably wants M2 next. You transfer M2 … Mn in parallel, and if the CPU asks for them next, it doesn’t have to wait.

Similarly, RAM hardware reads whole rows of data at once, and can transfer it faster than if you asked for each individual byte.

Net effect: Contiguous memory is King

If you store your data contiguously in RAM, it’ll be fast onto the Bus, the CPU will pre-fetch it, and it’ll remain in cache long enough for the CPU(s) to use it with no extra delays.

NB: this is independent of the programming-language you’re using. In C/C++ you can directly control the data flow, and manually optimize CPU-caching – but whatever language you use, it’ll be compiled down to something similar. Careful selection and use of data-structures will improve CPU/cache performance in almost all languages

But this requires that your CPU reads and writes that data in increasing order: M1, M2, M3, …, M(n).

With Data Structures, we’ll prioritize meeting these targets:

- All data will be as contiguous in RAM as possible; it might not be tightly-packed, but it will always be “in order”

- All EntitySystem Processors will process their data – every frame (tick) – in the order it sits in RAM

- NOTE: a huge advantage of ES’s (when used correctly) is that they don’t care what order you process your gameobjects. This simplifies our performance problems

- Keep the structures simple and easy to use/debug

- Type-safety, compile-time checks, and auto-complete FTW.

The problem in detail: What goes wrong?

When talking about ES’s we often say that they allow or support contiguous data-access. What’s the problem? Isn’t that what we want?

NB: I’ll focus on C as the reference language because it’s the closest to raw hardware. This makes it easier to describe what’s happening, and to understand the nuances. However, these techniques should also be possible directly in your language of choice. e.g. Java’s ByteBuffer, Objective-C’s built-in C, etc.

Usually you see examples like a simple “Renderer” Processor:

- Reads all Position components

- (Position: { float: x, float y })

- Each tick, draws a 10px x 10px black square at the Position of each Component

We can store all Position components in a tightly-packed Array:

This is the most efficient way a computer can store / process them – everything contiguous, no wasted space. It also gives us the smallest possible memory footprint, and lets the RAM + Bus + CPU perform at top speed. It probably runs as fast or faster than any other engine architecture.

But … in reality, that’s uncommon or rare.

The hard case: One Processor reads/writes multiple Component-types

To see why, think about how we’d update the Positions. Perhaps a simple “Movement” Processor:

- Reads all Position components and all Velocity components

- (Position: { float: x, float y })

- (Velocity: { float: dx, float dy })

- Each tick, scales Velocity.dx by frame-time, and adds it to Position.x (and repeats for .dy / .y)

- Writes the results directly to the Position components

“Houston, we have a problem”

This is no longer possible with a single, purely homogeneous array. There are many ways we can go from here, but none of them are as trivial or efficient as the tight-packed array we had before.

Depending on our Data Structure, we may be able to make a semi-homogeneous array: one that alternates “Position, Velocity, Position, Velocity, …” – or even an array-of-structs, with a struct that wraps: “{ Position, Velocity }”.

…or maybe not. This is where most of our effort will go.

The third scenario: Cross-referencing

There’s one more case we need to consider. Some games (for instance) let you pick up items and store them in an inventory. ARGH!

…this gives us an association not between Components (which we could handle by putting them on the same Entity), but between Entities.

To act on this, one of our Processors will be iterating across contiguous memory and will suddenly (unpredictably) need to read/write the data for a different Entity (and probably a different ComponentType) elsewhere.

This is slow and problematic, but it only happens thousands of times per second … while the other cases happen millions of times (they have to read EVERYTHING, multiple times – once per Processor). We’ll optimize the main cases first, and I’ll leave this one for a later post.

Iterating towards a solution…

So … our common-but-difficult case is: Processors reading multiple Components in parallel. We need a good DS to handle this.

Iteration 1: a BigArray per ComponentType

The most obvious way forwards is to store the EntityID of each row into our Arrays, so that you can match rows from different Arrays.

If we have a lot of spare memory, instead of “tightly-packing” our data into Arrays, we can use the array-index itself as the EntityID. This works because our EntityID’s are defined as integers – the same as an array-index.

Usage algorithm:

- For iterating, we send the whole Array at once

- When a Processor needs to access N Components, we send it N * big-arrays

- For random access, we can directly jump to the memory location

- The Memory location is: (base address of Array) + (Component-size * EntityID)

- The base-address can easily be kept/cached with the CPU while iterating

- Bonus: Random access isn’t especially random; with some work, we could optimize it further

Problem 1: Blows the cache

This approach works for our “simple” scenario (1 Component / Processor). It seems to work for our “complex” case (multiple Components / Processor) – but in practice it fails.

We iterate through the Position array, and at each line we now have enough info to fetch the related row from the Velocity array. If both arrays are small enough to fit inside the CPU’s L1 cache (or at least the L2), then we’ll be OK.

Each instance is 500 bytes

Each BigArray has 20k entries

Total: 10 MegaBytes per BigArray

This quickly overwhelms the caches (even an L3 Cache would struggle to hold a single BigArray, let alone multiple). What happens net depends a lot on both the algorithm (does it read both arrays on every row? every 10th row?), and the platform (how does the OS handle RAM reads when the CPU cache is overloaded?).

We can optimize this per-platform, but I’d prefer to avoid the situation.

Problem 2: memory usage

Our typeArray’s will need to be approimately 10 megabytes each:

For 1 Component type: 20,000 Entities * 50 variables * 8 bytes each = 8 MB

…and that’s not so bad. Smaller components will give smaller typeArrays, helping a bit. And with a maximum of 50 unique ComponentTypes, we’ve got an upper bound of 500 MB for our entire ES. On a modern desktop, that’s bearable.

But if we’re doing mobile (Apple devices in 2014 still ship with 512 MB RAM), we’re way too big. Or if we’re doing dynamic textures and/or geometry, we’ll lose a lot of RAM to them, and be in trouble even on desktop.

Problem 3: streaming cost

This is tied to RAM usage, but sometimes it presents a bottleneck before you run out of memory.

The data has to be streamed from RAM to the CPU. If the data is purely contiguous (for each component-type, it is!), this will be “fast”, but … 500 MB data / frame? DDR3 peaks around 10 Gigabytes / second, i.e.:

Peak frame rate: 20 FPS … divided by the number of Processors

1 FPS sound good? No? Oh.

Summary: works for small games

If you can reduce your entity count by a factor of 10 (or even better: 100), this approach works fine.

- Memory usage was only slightly too big; a factor of 10 reduction and we’re fine

- CPU caching algorithms are often “good enough” to handle this for small datasets

The current build of Aliqua is using this approach. Not because I like it, but because it’s extremely quick and easy to implement. You can get surprisingly far with this approach – MyEarth runs at 60 FPS on an iPad, with almost no detectable overhead from the ES.

Iteration 2: the Mega-Array of Doom

Even on a small game, we often want to burst up to 100,000+ Entities. There are many things we could do to reduce RAM usage, but our biggest problem is the de-contiguous data (multiple independent Arrays). We shot ourselves in the foot. If we can fix that, our code will scale better.

In an ideal world, the CPU wants us to interleave the components for each Entity. i.e. all the Components for a single Entity are adjacent in memory. When a Processor needs to “read from the Velocity and write to the Position”, it has both of them immediately to hand.

Problem 1: Interleaving only works for one set at a time

If we interleave “all Position’s with all Velocity’s”, we can’t interleave either of them with anything else. The Velocity’s are probably being generated by a different Processor – e.g. a Physics Engine – from yet another ComponentType.

So, ultimately, the mega-array only lets us optimize one Processor – all the rest will find their data scattered semi-randomly across the mega-array.

NB: this may be acceptable for your game; I’ve seen cases where one or two Processors accounted for most of the CPU time. The authors optimized the DS for one Processor (and/or had a duplicate copy for the other Processor), and got enough speed boost not to worry about the rest

Summary: didn’t really help?

The Mega Array is too big, and it’s too interconnected. In a lot of ways, our “lots of smaller arrays – one per ComponentType” was a closer fit. Our Processors are mostly independent of one another, so our ideal Data Structure will probably consist of multiple independent structures.

Perhaps there’s a halfway-house?

Iteration 3: Add internal structure to our MegaArray

When you use an Entity System in a real game, and start debugging, you notice something interesting. Most people start with an EntityID counter that increases by 1 each time a new Entity is created. A side-effect is that the layout of components on entities becomes a “map” of your source code, showing how it executed, and in what order.

e.g. With the Iteration-1 BigArrays, my Position’s array might look like this:

- First entity was an on-screen “loading” message, that needed a position

- BLANK (next entity holds info to say if loading is finished yet, which never renders, so has no position)

- BLANK (next entity is the metadata for the texture I’m loading in background; again: no position)

- Fourth entity is a 3d object which I’ll apply the texture to. I create this once the texture has finished loading, so that I can remove the “loading” message and display the object instead

- …etc

If the EntityID’s were generated randomly, I couldn’t say which Component was which simply by looking at the Array like this. Most ES’s generate ID’s sequentially because it’s fast, it’s easy to debug (and because “lastID++;” is quick to type ;)). But do they need to? Nope.

If we generate ID’s intelligently, we could impose some structure on our MegaArray, and simplify the problems…

- Whenever a new Entity is created, the caller gives a “hint” of the Component Types that entity is likely to acquire at some time during this run of the app

- Each time a new unique hint is presented, the EntitySystem pre-reserves a block of EntityID’s for “this and all future entities using the same hint”

- If a range runs out, no problem: we add a new range to the end of the MegaArray, with the same spec, and duplicate the range in the mini-table.

- Per frame, per Processor: we send a set of ranges within the MegaArray that are needed. The gaps will slow-down the RAM-to-CPU transfer a little – but not much

Problem 1: Heterogeneity

Problem 1 from the MegaArray approach has been improved, but not completely solved.

When a new Entity is created that intends to have Position, Velocity, and Physics … do we include it as “Pos, Vel”, “Pos, Phys” … or create a new template, and append it at end of our MegaArray?

If we include it as a new template, and insist that templates are authoritative (i.e. the range for “Pos, Vel” templates only includes Entities with those Components, and no others) … we’ll rapidly fragment our mini-table. Every time an Entity gains or loses a Component, it will cause a split in the mini-table range.

Alternatively, if we define templates as indicative (i.e. the range for “Pos, Vel” contains things that are usually, but not always Pos + Vel combos), we’ll need some additional info to remember precisely which entities in that range really do have Pos + Vel.

Problem 2: Heterogeneity and Fragmentation from gaining/losing Components

When an Entity loses a Component, or gains one, it will mess-up our mini-table of ranges. The approach suggested above will work … the mini-table will tend to get more and more fragmented over time. Eventually every range is only one item long. At that point, we’ll be wasting a lot of bus-time and CPU-cache simply tracking which Entity is where.

NB: As far as I remember, it’s impossible to escape Fragmentation when working with dynamic data-structures – it’s a fundamental side effect of mutable data. So long as our fragmentating problems are “small” I’ll be happy.

Problem 3: Heterogeneity and Finding the Components within the Array

If we know that “Entity 4″ starts at byte-offset “2048″, and might have a Position and Velocity, that’s great.

But where do we find the Position? And the Velocity?

They’re at “some” offset from 2048 … but unless we know all the Components stored for Entity 4 … and what order they were appended / replaced … we have no idea which. Raw array-data is typeless by nature…

Iteration 4: More explicit structure; more indexing tables

We add a table holding “where does each Entity start”, and tables for each Component stating “offset for that Component within each Entity”. Conveniently, this also gives us a small, efficient index of “which Entities have Component (whatever)”:

Problem 1: non-contiguous data!

To iterate over our gameobjects, we now need:

- One big mega-array (contiguous)

- N x mini arrays (probably scattered around memory)

Back to square one? Not quite – the mini-arrays are tiny. If we assume a limit of 128,000 entities, and at most 8kb of data for all Components on an Entity, our tables will be:

[ID: 17bits][Offset: 13 bits] = 30 bits per Component

…so that each mini-array is 1-40 kB in size. That’s small enough that several could fit in the cache at once.

Good enough? Maybe…

At this point, our iterations are quite good, but we’re seeing some recurring problems:

- Re-allocation of arrays when Components are added/removed (I’ve not covered this above – if you’re not familiar with the problem, google “C dynamic array”)

- Fragmentation (affects every iteration after Iteration 1, which doesn’t get any worse simple because it’s already as bad as it could be)

- Cross-referencing (which I skipped)

I’ve also omitted history-tracking – none of the DS’s above facilitate snapshots or deltas of game state. This doesn’t matter for e.g. rendering – but for e.g. network code it becomes extremely important.

There’s also an elephant in the room: multi-threaded access to the ES. Some ES’s, and ES-related engines (*cough*Unity*cough*), simply give-up on MT. But the basis of an ES – independent, stateless, batch-oriented programming – is perfect for multi threading. So there must be a good way of getting there…

…which gives me a whole bunch of things to look at in future posts :).

PS … thanks to:

Writing these things takes ages. So much to say, so hard to keep it concise. I inflicted early drafts of this on a lot of people, and I wanted to say “thanks, guys” :). In no particular order (and sorry in advance if final version cut bits you thought should be in there, or vice versa): TCE’ers (especially Dog, Simon Cooke, doihaveto, archangelmorph, Hypercube, et al), ADB’ers (Amir Ebrahimi, Yggy King, Joseph Simons, Alex Darby, Thomas Young, etc). Final edit – and any stupid mistakes – are mine, but those people helped a lot with improving, simplifying, and explaining what I was trying to say.

一个人怎么才能混得好?恐怕各人都有一套说辞。但事实证据到底如何?图片来源:seanheritage.com

一个人怎么才能混得好?恐怕各人都有一套说辞。但事实证据到底如何?图片来源:seanheritage.com 激励在学习成功乃至找工作的过程中,都有突出的影响。图片来源:《新科学家》

激励在学习成功乃至找工作的过程中,都有突出的影响。图片来源:《新科学家》 *视唱(sight-reading)指拿到一份乐谱看谱即唱的技能,具体而言,是一种调动学生独立运用视觉、听觉、感觉进行积极思维活动练习识谱的技能训练,是学习音乐的基础学科之一。图片来源:《新科学家》

*视唱(sight-reading)指拿到一份乐谱看谱即唱的技能,具体而言,是一种调动学生独立运用视觉、听觉、感觉进行积极思维活动练习识谱的技能训练,是学习音乐的基础学科之一。图片来源:《新科学家》

重复让音乐带给人特殊的聆听体验。

重复让音乐带给人特殊的聆听体验。

侯世达对计算机程序的描述不仅准确,还富于创意,他对“我们大脑中的秘密软件结构”的描绘,开启了整整一代年轻人对AI的探索。图片来源:theatlantic.com

侯世达对计算机程序的描述不仅准确,还富于创意,他对“我们大脑中的秘密软件结构”的描绘,开启了整整一代年轻人对AI的探索。图片来源:theatlantic.com

紧张感或者孤独感能够破坏免疫系统——有时候甚至到了危及生命的程度。图片来源:shutterstock

紧张感或者孤独感能够破坏免疫系统——有时候甚至到了危及生命的程度。图片来源:shutterstock 贫穷本身看上去也开始像是种疾病了。图片来源:shutterstock

贫穷本身看上去也开始像是种疾病了。图片来源:shutterstock 千百万年来我们一直是社会性动物。图片来源:shutterstock

千百万年来我们一直是社会性动物。图片来源:shutterstock

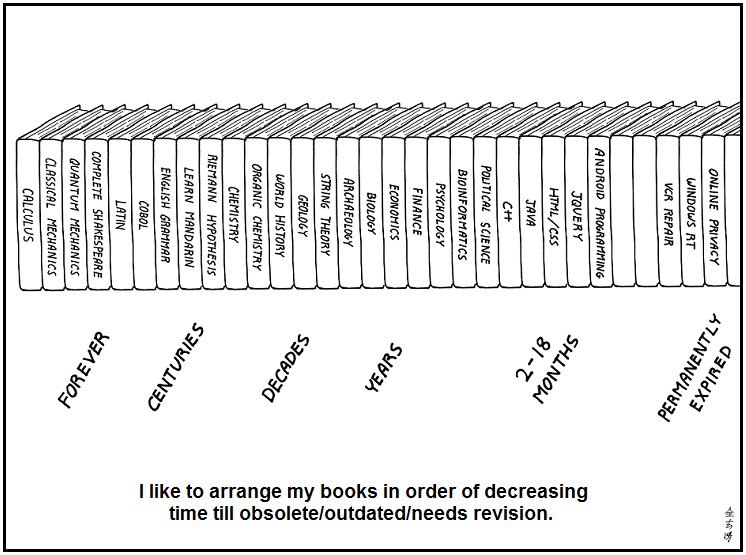

要知道怎么做就必须得实际去做。计算机自动化所节省的那份苦力,恰恰是我们学习知识所必须付出的。图片来源:Kyle Bean/The Atlantic

要知道怎么做就必须得实际去做。计算机自动化所节省的那份苦力,恰恰是我们学习知识所必须付出的。图片来源:Kyle Bean/The Atlantic 大多数人都愿意相信,自动化能让我们把时间花在更高层次的追求上面,但不会改变我们行动或思考的方式。这是一种谬见——自动化学者称之为“替代神话”的说法。图片来源:inopalesolutions.com

大多数人都愿意相信,自动化能让我们把时间花在更高层次的追求上面,但不会改变我们行动或思考的方式。这是一种谬见——自动化学者称之为“替代神话”的说法。图片来源:inopalesolutions.com